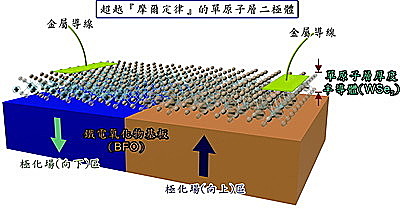

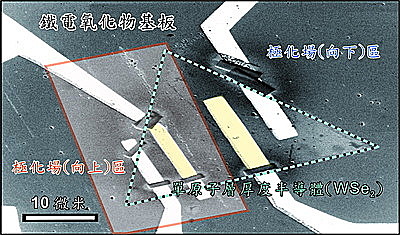

數位時代的現今,從日常生活的手機、晶片信用卡到生物醫學、基因解密、太空科技等,都需要數位運算,而體積小、效能高的「電晶體」是所有數位裝置的核心。然而,當矽電晶體尺寸進入到3奈米,微縮化勢必面臨到物理極限,而尋找能將電晶體微縮至原子尺度的替代方案將是未來數位科技發展的關鍵。成功大學物理系吳忠霖教授與國家同步輻射研究中心陳家浩博士組成的台灣本土凝態物理團隊,成功地製作出可以完全滿足次世代積體電路所需更薄、更小、運算更快,且兼具耗能低、廢熱少等優點的二維單原子層(約0.7奈米厚度)電晶體,研究成果超越「摩爾定律」,可望為科技發展帶來革命性的影響,滿足快速發展中的人工智慧、機器學習等需要大量的電子元件。論文已發表在今年8月的國際頂尖期刊Nature Communications(自然通訊)。

「摩爾定律」指在追求半導體積體電路製程微縮化的過程中,電路上可容納的電晶體數目,約18個月就會增加1倍,效能也提高1倍。而主導數位邏輯0和1運算功能的電晶體,傳統研發的概念是依循著「摩爾定律」持續縮小電晶體體積,並加速其運算速度。然而無論製程的技術如何突破,尺寸不可能無限制的縮小,必須有所突破,或找尋代替方法,否則數位科技的發展以及相關產業恐將停滯。

吳忠霖表示,近年來物理學家從石墨烯的研究得知,自然界能存在只有一個原子厚度(0.3奈米)的二維材料,而尋找能微縮至原子尺度的電晶體二維材料,並發展單原子層厚度的電子元件,被全球物理學、工程、光電等領域的科學家視為「聖杯」。多年來他自己也一直想探究二維單原子層系統可否做為電子元件,直到2016年與清大、交大新穎材料研究團隊的合作中得到研究所需的相關材料,又有成大物理系專精表面量測的陳宜君教授與量子元件量測的陳則銘教授團隊的協助,在天時、地利、人和等良好環境的搭配下,費時1年多,終於得到令人興奮的成果。

團隊製作的單原子層電晶體,能在奈米尺度下利用可翻轉表面電場的基板操控電子的數目,改變二維半導體的電性,革新了以往只能利用電極調控的方式。而且,由於輕薄小到極致,所需的能量,產生的廢熱也都大幅降低,速度也能到達最佳化。此外,單原子層電晶體還有一個更大的優點,就是可猶如保鮮膜般,依附在軟、硬等各式材質上。

吳忠霖指出,厚度僅0.7奈米的單元子層電晶體,雖然微縮到極限,但運算傳輸速度卻有機會能超過現今電腦的千倍、萬倍,且所需的能量少,運作時也不至於有散熱問題,其優點將對科技發展帶來重大的影響,科幻片般的天馬行空情節,都有可能實現,也許手機充電1次就能連續使用1個月,而以現階段積極發展的自動駕駛汽車來說,如果所有的感測、運算都快上千、萬倍,以後道路上交通將會是自駕車的天下。至於其可依附在任何材質表面的特性,或許能做到將電路直接印刷在眼鏡鏡片,做出外觀與一般眼鏡無異的智慧眼鏡,或是窗戶即是觸控螢幕等,都有機會能真實發生。

資料來源: 成大新聞中心

圖片來源: 吳忠霖老師